2025年11月13日(木)、京都経済センターとオンラインで開催し、会場20人、オンライン16人合計36人が参加しました。

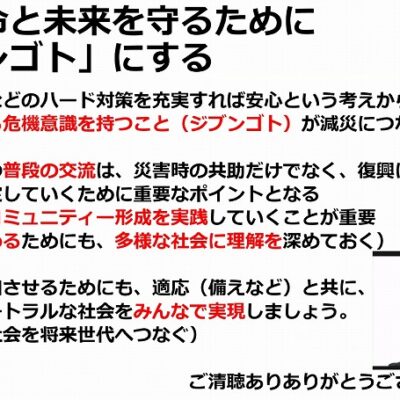

今年は阪神淡路大震災から30年目の節目の年となります。今年1月から3月の間に発生した震度4以上の地震は、福島・日向灘・能登などの各地で計8回発生しており、今後もいつどこで大きな地震が発生しても不思議ではない状況となっています。また今後30年以内に60%~90%の確率で起きるとされている南海トラフ地震では、京都府では津波の被害こそ想定されていませんが、最大震度6強の地震の発生が予測されています。被害を減らすことは事前の備えや訓練によって可能です。いざという時に備え、実践的かつ具体的な備えについて学ぶ機会として開催しました。

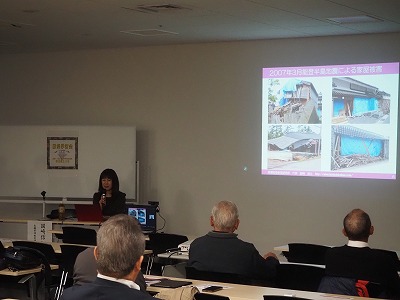

講師に、(株)危機管理教育研究所・国崎信江代表(危機管理アドバイザー)をお招きし、能登半島地震発生直後の、避難する人たちが着の身着のままで避難されている状況や、発生後17秒で家が倒壊する映像、避難所の現実や固定されていない家具がいかに危険かなどを映像を交えて報告され、実際に大きな地震が発生すると、何も持ち出すことができないこと、イメージしていない事は行動できないことを学びました。また住まいの耐震化、室内で負傷しないための家具の固定化の大切さや、救助のために必要なものや、クラッシュ症候群、国崎流の防災用品の備え方について学びました。

参加者からは「揺れ防止や備蓄、防災グッズなど地震の備えは一定出来ている方だと思っていましたが形だけの備えにとどまっていると痛感し、考え方を見直す学習会となりました。耐震の大切さと耐震対策の現状、避難所で起こる問題、仮設住宅の現実など、過去の災害の教訓が生かされていないのは何故なんだろうか?と怒りさえ覚えましたが、一方で自身の学習、考え、行動で自分達を守る事が出来るという力強い言葉にも励まされました。被災地の声を個々がしっかり受け取り、先ずは自助から確実に、そして共助に主体的に行動していきたいです」「最初の方にあった能登半島地震の際のドライブレコーダーの映像が衝撃的すぎました。荷物も持たず、お正月の石川県で寒いはずなのに、家の中の格好のままの人、助けを求める人に応えられない人、スマホで撮影する人…あまりテレビの報道では見なかった光景でした。今地震が起きたら、あなたは助かりますか?怪我しないで済みますか?の先生の問い→私は死にます。家具は倒れ、食器が飛び出し、ガラスが散乱。備えをしないとダメなのはもう前から重々承知なのですが先生のお話で、今度こそお尻に火がついた感じです。まずはすぐに玄関を片付けます」などの感想がありました。