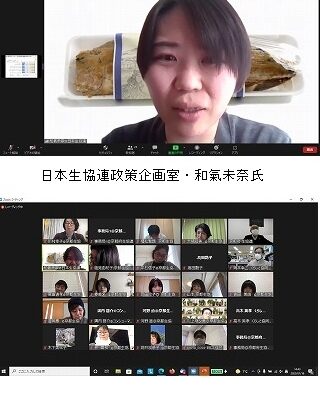

2023年2月18日(土)、オンラインで、地場野菜生産者との交流や親子クッキングを通じて、食に対する関心を深めることを目的に開催しました。

主催は京都生協・京都府生協連。共催は京都府協同組合連絡協議会。親子32組、89人が参加しました。

京野菜生産者の西村農園・西村九三男さん、奈津子さんご夫妻の紹介後に、農場等の紹介動画を視聴。事前に自宅までお届けした野菜(キャベツ、京むらさき大根)を使用してオンラインから流れる画像を見ながら、キャベツの蒸し焼き等のミニクッキングをおこないました。

つづいて、西村農園への質問や今回の企画内容について交流しました。

参加者から「キャベツの芯はいつも捨てていましたが、今日食べて甘くて美味しいとわかりました。大根も子どもがパクパク食べていたのでびっくりしました」「子どもたちが丸ごと大きなキャベツや京むらさき大根を見たのも切ったのも初めてだったのでワクワクしていました。最初は、切ることを怖がっていましたが、きれいに切れると喜んでいました。味も甘く、美味しくてたくさん食べました。西村さんの畑の様子や成長の過程も勉強になりました」等の感想がありました。京都府生協連・川村幸子理事が閉会のあいさつをおこないました。