「協同組合間連携をどうすすめるか」をテーマに開催

2024年7月3日(水)、京都JAビルで開催され、JA、JF、森林組合、生協から、会場107人、オンライン13人の計120人が参加しました。

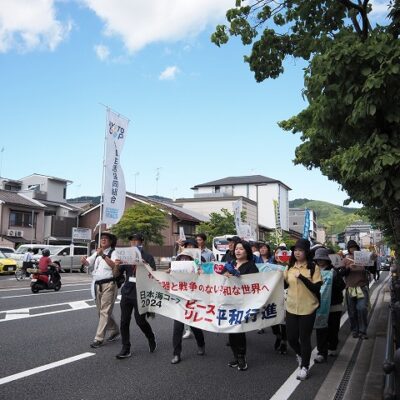

国際協同組合デーは毎年7月第1土曜日を全世界の協同組合員が心をひとつにして協同組合の発展を願い、平和とよりよい生活を築くために、運動の前進を誓い合う日として、1922年に制定されました。

京都では毎年、京都府協同組合連絡協議会(JA京都中央会・京都府森林組合連合会・JF京都・京都府生活協同組合連合会)の主催で記念集会を実施しています。

今回のテーマは「協同組合間連携をどうすすめるか」。

司会は京都府森林組合連合会・住和宏課長が担当し、JA京都中央会・中川泰宏会長より開会あいさつがありました。

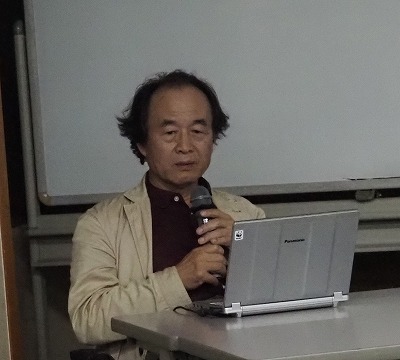

「地域から考える新次元の協同組合間協同-2025国際協同組合年を目前にして-」と題して、関西大学商学部・杉本貴志教授にご講演をいただきました。

参加者からは、「2025年の国際協同組合年を前に、協同組合の歴史から協同組合のあり方や意義を見つめ直すきっかけになりました」「世界と日本での協同組合への評価や関心度の違いをお聞きし、協同組合で働く身として、まず自分自身が、協同組合への関心と学びが必要だと感じた」「日本の協同組合はもっと存在意義をアピールすべきだと感じました」など多くの感想がよせられました。

各協同組合からは「協同組合の担い手が語る」と題した活動報告がありました。

参加者からは「各協同組合の報告を聞き素晴らしいと思いました。協同組合間協同をすすめることで、何かすごいことが出来るのではないかと感じました」「協同組合間で、お互いの組合員が交流できるような取り組みが出来たらいいなと思いました」などの感想がよせられました。

閉会にあたり、京都府生活協同組合連合会・西島秀向会長理事が「2025年の国際協同組合年に向けて、協同組合間連携をさらにすすめることで盛り上げていきましょう」とあいさつをのべました。

国際協同組合デー第34回京都集会アンケート