2022年12月3日(土)、オンラインで開催し、約70人が参加しました。

テーマは「その誘い だいじょうぶ?~18歳、19歳が狙われる!1人で悩まず相談しよう~」

消費者被害の事例と対策について広く啓発し、適格消費者団体の認知をはかることを目的に毎年開催しており、今年は15回目。京都府くらしの安心・安全月間事業として実施。主催は、京都府、NPO法人コンシューマーズ京都、適格消費者団体NPO法人京都消費者契約ネットワーク(KCCN)、適格消費者団体 特定適格消費者団体NPO法人消費者支援機構関西(KC’s)、京都生協、京都府生協連で、京都市の後援事業。

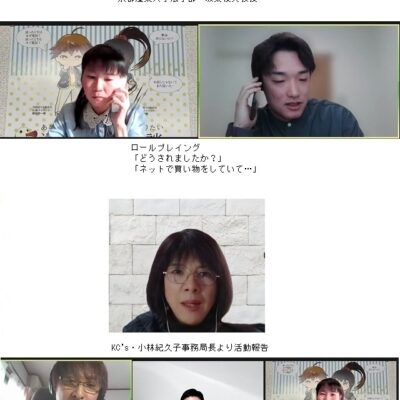

成年年齢が18歳に引き下げられ、消費者被害トラブルにどう対処すればいいのか等について考え合うことを目的に開催しました。はじめに京都産業大学法学部・坂東俊矢教授(弁護士・KC’s常任理事)より話題提供があり、京都府消費生活安全センター・森順美指定消費生活相談員より相談現場からの報告。

大学生を交えて実際の消費生活相談電話の実演では、電話をすること自体、敷居が高い若年層に、実際の消費生活センターの相談電話の対応のようすを伝えることで、一人で悩まず相談をするところがあるということ、まず相談してほしいということを知ってもらうことができました。

つぎに消費者支援機構関西(KC’s)・小林紀久子事務局長より消費者団体訴訟制度、適格消費者団体の活動紹介がありました。消費者に変わって訴訟をする差止請求訴訟では、テーマパークチケットのキャンセル及び転売禁止条項に関して消費者契約法に反して不当だとして訴訟を提起し係争中であることや、家賃債務保証会社に対する賃貸マンションの「保証契約書」の条項が不当であるとし条項の修正削除を求めて提訴、係争中であることなどの活動紹介がありました。

つづいて、坂東俊矢教授をファシリテーターに、パネリストとして、立命館宇治高等学校家庭科・川口綾教諭、KCCN事務局長・増田朋記弁護士、森順美指定消費生活相談員、京都産業大学法学部4回生・布施杏奈氏、同・清水健生氏が登壇し、現在の状況と問題点などについて、パネルディスカッション。「一人で悩まず相談することで、被害防止や啓発、社会をかえることにもつながる。社会全体で考えていく課題である」ということを学びました。

コンシューマーズ京都・溝内啓介事務局長が司会をつとめました。

参加者からは、「成年年齢引き下げから半年経過した現時点での現状やさまざまな立場からの意見や報告がきけて有意義だった」「実際に大学生の意見がきけたこと、高校の先生から教育現場の実際のようすを報告いただき、大変参考になった」「消費生活相談電話のロールプレイングが実際のようすがよく伝わり、よかった」などの感想が寄せられました。