2019年11月22日(金)、京都市国際交流会館で「これまでを知り、これからを考える~食品中の放射性物質~」をテーマに開催されました。

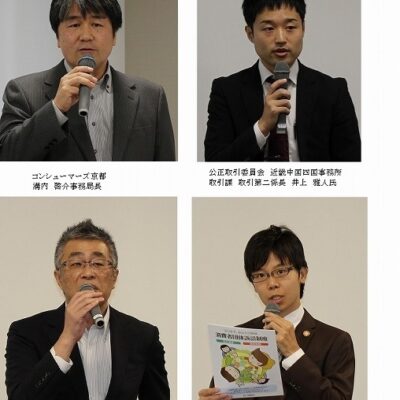

主催は消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省で、京都府、京都市が共催。約60人が参加しました。

「食品中の放射性物質」について、福島県の原子力発電所の事故から8年以上が経過した現在においても風評による被害が払拭できていないことから、正確な情報提供・意見交換会を通じて消費者理解の増進を図る事を目的に開催されました。

産業医科大学産業保健学部産業・地域看護学・欅田(くぬぎだ)尚樹教授から「放射線の基礎知識と食品中の放射性物質」をテーマに基調講演がありました。放射線・放射能の基礎知識や、飲食品のモニタリングの実際、放射線による健康影響について、講演されました。

つづいて、厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課・森下拓哉係長と農林水産省消費・安全局食品安全政策課・渡邉美鈴課長補佐から「食品中の放射性物質の対策と現状について」の情報提供がありました。

その後、サイエンスコミュニケーター・すずきまどか氏がコーディネーターをつとめ、生産者や事業者、行政担当者などとパネルディスカッションがおこなわれました。パネリストには、消費者の代表として、京都府生協連・川村幸子理事(京都生協副理事長)も登壇しました。