2025年8月23日(土)~8月27日(水)、Zestゼスト御池寺町広場(京都市役所前)で開催した。主催は、「原爆写真と原爆の絵」展示会実行委員会(京都府生活協同組合連合会を含む9団体で構成)。後援は、京都市、京都市教育委員会。

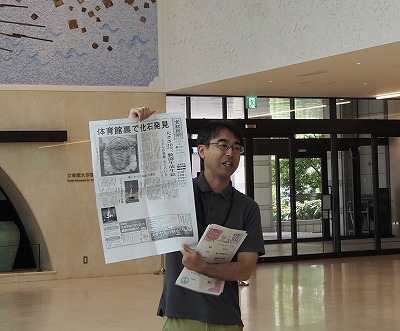

原爆投下後の広島・長崎の惨状を伝える写真パネルの展示や、広島市立基町高校の生徒たちが、被爆者の証言をもとに共同制作した絵画を多数展示しました。

また、会場では『長崎の郵便配達』のDVD鑑賞を実施したり、核兵器廃絶を求める署名、募金箱を設置しました。TVニュースや新聞を見て来られた方や、夏休み期間で子ども連れの方がたくさん足を止め、熱心に展示を見られていました。来場者数は5日間でのべ2,980人にのぼりました。

被爆・終戦80年を迎え、単なる過去の記録としてではなく、未来への問いかけとして本企画を開催しました。

特に基町高校生の描いた絵の展示は、単なる美術作品ではなく、若い世代が被爆者の声を聞き、絵にすることで、被爆者の記憶の継承活動そのものとして2007年から基町高校生と被爆者の取組みが始まりました。戦争の記憶を風化させず、次世代へと受け継がれていく、それは、平和を願う行動の一歩でもあります。

これまでに200点以上が制作されており、高校生たちが描いた絵には、街の惨状、人々の悲しみ、そして平和への願いが込められており、来場者の心を深く揺さぶりました。

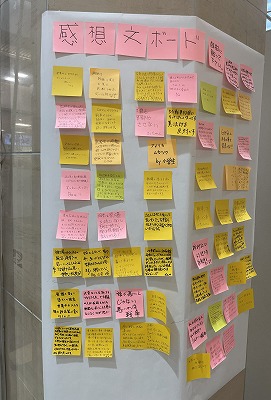

来場者からは下記のような感想が寄せられました。

・通りすがりに見つけて、全てのパネルまで見て、読ませてもらいました。私は京都市で育ったため、小学校で広島、中学で長崎へ修学旅行に行きました。当時広島の原爆資料館が怖くて、語り手さんの話を聞いたり写真を見て、学ぶ中でも恥ずかしながら目をふせてしまっていました。

・今私は27歳。大人になってもう一度きちんと戦争について今度は 「目をふせず」向きあうチャンスをくださってありがとうございました。私たちができることは、「歴史を学ぶ、 ニュースを見る、考えて投票する。」

未来をより良くしていきたいです。 戦争から生きぬいて、伝えてくださった方々の意思は、私たちが継ぎます。

・写真も絵も想像以上に悲惨なものばかりで、戦争・原爆の恐ろしさを改めて痛感しました。私はこんな平和な現代に産まれて来られて幸せだと気づき、大切に生きていきたいと感じました。

・胸がしめつけられました。核はもちろん戦争のない平和な世界を!忘れてはいけない事実!!!